家族で留学 やること一覧 Part2(留学先決定~渡航前まで)

家族3人でカナダのバンクーバーに留学した我が家。前回は、全体の「To Doリスト」と、「計画~留学先決定」の間にやったこと一覧を紹介しました。

>>過去記事:家族で留学 やること一覧 Part1(計画~留学先決定まで)

今回は、その次のフェーズ「留学先決定(渡航10ヵ月前)~渡航」の間にやったことをまとめたいと思います。ちなみに学生ビザ申請関連は、厳密にはこの期間でしたが便宜上前回記事内にまとめています。

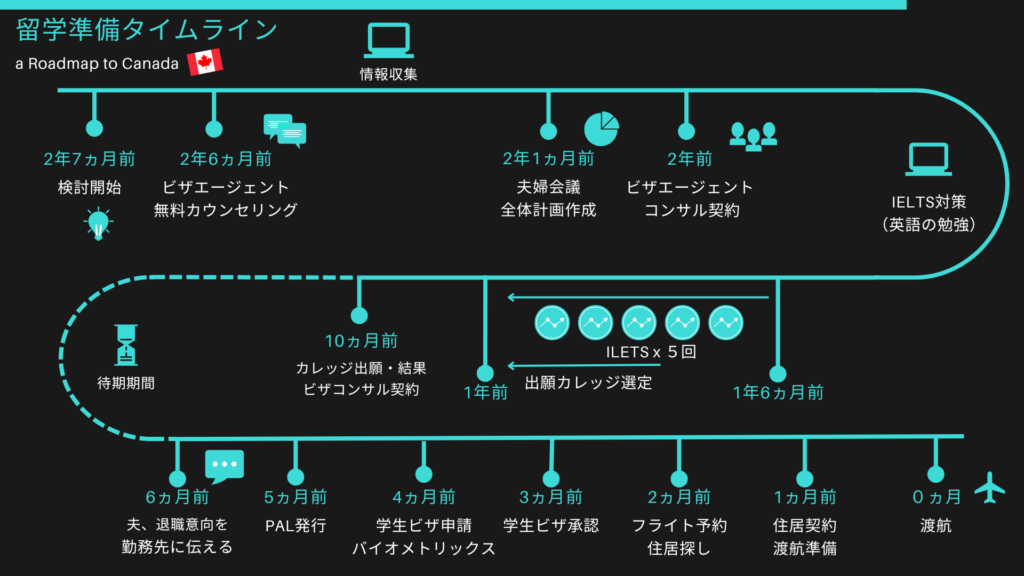

前回のおさらい:全体のタイムライン 我が家の場合

やったこと一覧(留学決定後~渡航まで)

- 勤務先への退職意思、手続き

- 日本の賃貸契約/家の手続き

- フライト予約

- eTA(電子渡航証)の申請

- 子どもの幼稚園への退園届の提出

- 海外旅行保険、医療保険の検討・契約

- バンクーバーでの住居探し・契約

- インターネット回線契約

- 引越し荷物の発送(航空便、船便)

- 国民年金の任意継続の判断、手続き

- 役所手続き(転出届、国民健康保険脱退、こども医療証返却)

- 国際免許証の発行手続き

- 納税管理人の指定手続き

- 証券会社・銀行等の住所変更届

- IdeCoの種別変更

No.9-勤務先への退職意思、手続き

私たちは比較的余裕を持ったスケジュールで動いたので、カレッジ授業開始の10か月前(2023年10月)に合格通知(LOA)を入手し、留学先を確保していました。当時、夫はフルタイムで働いていたのですが、当時の勤務先には残念ながら海外居住でリモートで働けるというような柔軟な仕組みはなかったため、退職をする必要がありました。実際の渡航予定まで時間の余裕があったため、夫はカレッジ合格後にすぐには退職意思は伝えず、退職日2か月前のタイミングで伝えました。

会社に伝えるタイミングやストーリーもですが、事前に就業規則や退職規定など条件面をしっかり確認しておいた上で、上司に話すことが重要だと思います。

なお、夫が当時海外駐在中の状態で退職をした際の戦略や詳しい経緯は別記事で書いていますので、よろしければそちらをご覧ください。

>>個別記事:退職に膨大なコスト?海外駐在中に会社を辞めた時の話

No.10-日本の賃貸契約/家の手続き

賃貸の人は、日本で住んでいる家の賃貸契約の解除は通常1か月前通知だと思いますので、契約解除を行う必要があります。持ち家の方は、売却するのか、人に貸すのか、そのままにしておくのかなど、持っている家をどうするのかを検討したり実行しなければいけないのでさらに時間が必要かと思います。

ちなみに私たちの場合は少々レアケースで、別の国から帰国→数ヶ月の日本滞在→カナダへ出国という流れで、日本滞在中は実家に住ませてもらっていたため、自分たちで住居を持っておらず、家の手続きは必要ありませんでした。

No.11-フライト予約

航空券は早めに予約したほうが安いケースが多いです。私たちは、学生ビザの承認が出た少し後、渡航の2か月前のタイミングでAir Canadaの成田→バンクーバー直行の夜便の予約をしました。実は他社や経由便の方が安かったのですが、未就学児の子連れだったこともあり、後方部の座席指定をできること、9時間越えなのでできるだけ子どもが寝ている状態を作れるオーバーナイトフライトで行きたかったこと、着いてからすぐ家の引渡し(後述)なども控えていたので体力をできるだけ温存したかったなどの理由で、直行の夜便を選びました。

いったん渡航日が決まると、滞在先の手配など渡航後の具体的な日付の起点ができ、この日を軸に色々と手配に動けるので、ここから一気に動き出すことができました。

No.12-eTA(電子渡航証)の申請

敢えて書くところでもないかもしれないですが、日本人の場合、カナダ入国には家族全員分eTA(電子渡航証)が必要になります。忘れないように航空券購入のタイミングか、出国前2週間前程度には手配したほうがよいです。

※参考:eTA申請に関するカナダ政府公式サイト

ちなみに私も当初は混同していたのですが、eTAはカナダ入国時に必要となる渡航証であって、滞在ビザ/観光ビザ自体ではありませんのでその点は混同しないようにした方が良いかと思います。

No.13-子どもの幼稚園への退園届の提出

我が家の場合、当時子どもは数ヶ月間都内の区立幼稚園に通っていたため、幼稚園に退園を伝える必要がありました。幼稚園はちょうど夏休みに入ることもあったので、渡航の2か月半ほど前に幼稚園に伝えました。

せっかく知り合いになった先生やお友達の親の方々には残念がられましたが、幼稚園のお友達にとっては、夏休みを挟んだらいなくなっているという感じだったので、タイミングはよかったかもしれません。

No.14-海外旅行保険、医療保険の検討・契約

医療に関しては、バンクーバーのあるBC州には、BC州が提供する公的医療サービスのMSP(Medical Services Plan)があり、International Studentとその家族はカナダへの渡航後に登録申請ができます。75カナダドル/月を払う必要がありますが、基本的にけがや病気などの治療時には医療機関は無料で利用することができます。

経験ベースの個人見解ですが、医療に関しては、MSPだけでは不足で以下の点を考慮する必要があると思います。特に学生の場合は、カレッジなどが追加でプライベート医療保険に加入することを必須としていることが多いようです。

- MSPは申請後約3か月くらい「待期期間」が設けられており、渡航~3ヵ月後までの期間は使えないので、その期間をカバーするプライベート医療保険の契約が必要。

- MSPが使えるようになった渡航3ヵ月後も、MSPは歯科をカバーしていないなどがあるため、個人で追加のプライベート医療保険に入っておいた方がいい。

※MSPの申請については「渡航後」のまとめの別記事で書きます。

プライベート医療保険については、私たちのケースでは、下記の通りでした。

| 渡航日~3ヵ月の間 | 渡航3ヵ月後~ | |

| 学生本人(妻) | 学校指定のある保険会社Guardmeの医療保険プランに強制自動加入。学費とともに請求された。 | 学校のStudent Unionの医療保険プランで、GreenShieldという保険会社のプランへ強制自動加入(上限金額までは、医療・歯科の一定割合をカバーする内容)。学費とともに請求された。(285カナダドル/年) |

| 家族(夫・子ども) | 必須とはされていなかったが、入国時に問題視されないようにするためにも学生の妻に紐づける形で上記の同じ医療保険プランに有料で家族を追加して加入。 | 必須とはされていなかったが、学生の妻に紐づける形で上記の同じ医療保険プランに有料で家族を追加して加入。(240カナダドルx2人/年) |

No.15-バンクーバーでの住居探し・契約

多くの方はバンクーバーに来られてから家を探される方が多いと思いますし、それを推奨されている方も多いと思います。私たちは、それはベストではあることは理解しつつも他のメリットを優先し、渡航前に住み場所を決めて事前に契約してから渡航しました。

私たちの家探しの詳しい経緯や探し方等については、よろしければ別記事で書いているのでご覧ください。

>>個別記事:バンクーバーの部屋探し ~家族渡航の我が家の場合~

No.16-固定インターネット回線契約

家のインターネットについては、住む家が決まり次第、現地のプロバイダーを探して契約をすることとなります。我が家の場合は、住居をあらかじめ契約して渡航前に住所が確定していたので、インターネット契約も日本から渡航前にオンラインで申し込み、回線開通日を入居日(=渡航日)に設定して、渡航しました。

大手キャリアのTellus、Bell、Rodgers(旧SHAW)の3社が定番かとは思いますが、色々と調べた結果、我が家はコスパも重視して、Oxioというプロバイダーを契約しました。

oxioについての我が家の事例は、別記事で書きますのでよろしければそちらもご覧ください

>>個別記事:カナダのコスパの良いインターネットプロバイダー【oxio】

なお初月無料になる紹介コードがあるので、ぜひお申し込み時にお使いください。

Oxio クーポンコード:RCSNBK7

No.17-引越し荷物の発送(航空便、船便)

日本からの引っ越し荷物をどうするかは選択肢はいくつかあると思いますが、我が家は子どもの荷物やベビーカーもあったため、全部手持ちで行くのは困難でした。大手の引越業者も金額を確認しましたがかなり高額になってしまうため、一番コスパのいい郵便局の国際郵便をメインで使いました。

バンクーバーのアパートを日本から事前に契約したことの大きなメリットの1つに、住所が決まっているのでコストが安い船便を使って先に荷物を送ってしまえるということだったと思います。船便は到着まで1ヵ月~2か月かかるので、大部分の荷物を出国の3週間前くらいに早々に発送してしまい、渡航後に現地で到着を待ち受け取るという形をとりました。コストも時間もセーブできる方法でした。それとは別にすぐに必要なものだけは1箱だけ航空便で送りました。最初は航空便も日本郵便を考えていたのですが、金額がほとんど変わらなかったので、UPS(航空便)を利用しました。

| 国際郵 船便(1ヵ月から2か月) | すぐには使わない冬物などの荷物(15~20kg前後 x 5箱)。渡航の3週間前発送。55,900円。 |

| UPS 航空便(1週間) | 緊急性はないが、当面の生活に必要な荷物(15kg程度 x 1箱)。出国日に集荷・発送。38,589円 |

| 飛行機 手荷物 | スーツケース3個。到着後1~2週間に必要な着替えやおもちゃなど最低限。航空券代に含む。 |

UPSだけではなく、日本郵便の国際郵便でも事前にネット上でInvoiceも作成でき、時間指定で無料で家まで引き取りにまできてくれるということで、発送はとても楽でした。郵便局は引き取りの場合は現金でしか支払いができないのが少し不便でしたが、1箱15~20kgくらいの荷物をを1万円/箱の安価で送れることを考えると全然気にならないレベルでした。過去の海外引越の経験から、最悪数十万円の出費を想定していましたが、実際は9万円程度で済みました。

なお1点注意点としては、私たちも発送してから知ったのですが、カナダ到着後に引渡される先のカナダの郵便局(Canada Post)には再配達という仕組みがなく、配達時に不在で受取りを逃すと自分で郵便局まで取りにいかなければいけないことです。我が家は車を持たない予定だったので、家で受け取れるかは死活問題。カナダ通関通過のアラートEメールが来た時点から夫婦で交代で家にはっており、何とか無事受け取ることができました(笑)。最悪Uber等で取りに行く覚悟はしていましたが。

>>過去記事:再配達がないカナダの郵便・宅配便

No.18-国民年金の任意継続の判断、手続き

渡航日の2週間前あたりから、出国前に済ませる諸々の手続きが過渡期となり、役所回り等が忙しくなりました。国民年金の手続きがその1つです。

私たちの場合、夫が会社員でしたので厚生年金に加入しており(第2号保険者)、当時専業主婦であった妻もその扶養配偶者(第3号被保険者)としてそこに付随していましたが、退職日の翌日から2人とも国民年金の第1号被保険者に切り替わりました。つまり、夫の退職日~出国日の間は、第1号被保険者として、夫と妻の2人分が国民年金保険料がかかる状態になっていました。

海外に居住することになった場合(海外転出した場合)は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなるため、国民年金保険料を支払う義務はなくなります。一方で、任意加入被保険者となり、支払いを継続することも選択できます。

脱退するか任意加入で継続するかについて、私たちは下記の点を検討しました。最初は妻は任意加入する、夫は任意加入しないという考えでしたが、最終的には2人合わせておいた方がいいだろうということで2人とも任意加入することにしました。

- 任意加入しない理由

- 私たちが老後の時点で年金が今の高齢者と同条件でもらえるかわからない

- 加入しなければ約17,510円x2人分/月=約35,000円/月(年間42万円)が削減できる

- 国民年金保険料の金額分を自分で投資に回した方がリターンも良く、かつ自身の資産として可視化しやすいのではないか

- 厚生年金で自身・会社の両方がもう既にかなりの年金を収めているので、国民として一定の役割は果たしたとも感じる

- 任意加入する理由

- 税制面のメリットの大きいIdeCoへの掛金の入金が継続できる

- 支払金額は全額所得控除できるので2年分前納で大きな額を払っておいた上で確定申告すれば、渡航年度の所得税・住民税を抑えられるメリットがある(短期的視点のみ)

- 未加入期間があるとその分年金の支給額は減ってしまう

- 国民年金は終身での支給なので、長生きした時の将来の安心材料

夫側は主に最初の2つを理由に任意加入に意志変更をしたようです。また、カナダに行ってしまうと、所得税なども基本カナダに収めることになり、日本に収める税金や社会保険等がなくなるので、日本人として唯一日本に何かしらの形で貢献を継続できるのが国民年金だとも考えたそうです。

手続き方法

住んでいた区の区役所の窓口で手続きをしました。手続きにあたっては海外転出することの証明が必要だったので、下記19で説明する転出届(海外転出と記載)の手続きをしてから、そのまま国民年金カウンターに行き手続きしました。

- 必要書類(市区町村によって異なるかもしれませんのでご注意ください)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)

- 口座振替用の通帳と通帳印(口座振替での支払いにする場合あると便利。後から送付でも可能)

詳しくは日本年金機構のサイトをご覧ください。

No.19-役所手続き(転出届、国民健康保険脱退、こども医療証返却)

長期にわたり海外に転居する際は、住んでいる市区町村で転出届を出す必要があります。住民票を日本に残したまま海外に出られる方も一部いるようですが、住民税や国民健康保険料なども支払い続けなければいけないですし、納税の観点やそもそも実態と相違するのであまり個人的におすすめはしないです。一時帰国時に医療費用が10割負担でないということに対する安心感を求めるという観点もありますが、発生するかわからない一時的費用に対して毎月の健康保険料の支払額を考えるとコスパがいいとあまり感じません。

我が家は区役所内で数時間窓口をまわり、1日でまとめて、転出届の提出、国民健康保険の脱退(資格喪失)の届け出、こども医療返却手続きをしました。

No.20-国際免許証の発行手続き

カナダ渡航後にすぐに運転をする必要がある可能性や、BC州免許証の切り替え手続きには時間がかかることから、日本の免許証を基に国際免許証(正式名称は国外運転免許証)をとっておいた方が安心です。発行から1年間はカナダやアメリカなどで運転ができます。うちは東京都在住でしたので、新宿運転免許センターに行って発行手続きをしました。手数料2,250円で、当日すぐに発行されます。

手続きに持っていくもの

- 運転免許証又はマイナ免許証

- 写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽、正面、顔中心、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの。パスポート用のものと同じサイズ。)

- 古い国外運転免許証を持っている場合は、その国外運転免許証。

- パスポート(原本)

※警視庁サイト(東京都の場合):国外運転免許証取得手続(本人による申請) 警視庁

No.21-納税管理人の指定手続き

現行の制度では海外居住だと日本の確定申告は直接自分でできない仕組みになっています。渡航する年に何かしらの収入(給与、投資など)があったり、家賃収入などの不動産所得が継続的にあったりなど、出国後に日本で確定申告をする必要のある可能性が少しでもある方は、納税管理人を指定しておく必要があります。出国後でも納税人管理人選任の届け出は出せますが、出国前に居住地管轄の税務署に「納税管理人の届出書」を出しておいた方が後が楽です。

これは独り言ですが、せっかくe-Taxや、マイナンバーカードでオンラインでいろいろできる仕組みが整いつつあるのに、海外居住だと日本の税務申告自体がそもそも自分で一切できず、国内に住む納税管理人がすべて代行しないといけないという制度は何とかしてほしいものです。

ちなみに、私はこの届出の提出をミスってしまい確定申告がちょっと面倒になりました。区役所のサイトに納税管理人の届出のオンラインフォームがあったので、便利になったものだと思ってオンラインで出しただけで提出したつもりでいたのですが、実はそれは区役所のみへの申告であって税務署には連携されておらず、結局税務署には別途紙で出しておかなければいけなかったとのことでした。確定申告後に還付金を受け取るタイミングで発覚して出しなおす羽目になりました。紛らわしい...。皆さんもお気を付けください。

No.22-証券会社・銀行等の住所変更届

国内、海外問わず引越しをした時点で、銀行や証券会社などに住所変更の手続きが必要になります。日本の金融機関に海外への転居を届け出することのデメリットとして、金融機関によっては口座解約をしなければいけなかったり、取引制限が入ることが挙げられます。

例えば、夫がヨーロッパ赴任になった当時に楽天証券を持っていましたが、海外居住者は当時そもそも口座保持も不可だったのですべてSBI証券に移管した経緯がありました。SBI証券は下記のようなポリシーでした。

- 口座維持は可能

- 保有株・投資信託等の売却の取引は可能。

- 新たな積み立てや購入の取引は不可

また、海外居住者の取引制限等は各金融機関ごとのポリシーのようですが、NISAは国内居住者のみを対象とする国としての制度なので、保有継続もできず全て解約して一般口座に戻す必要があります。

銀行についても、海外居住者は銀行よって口座保持不可だったり取引制限が入ったり不便になることが多いので、各銀行のポリシーを調べて、出国後の日本国内での取引や送金・入金などをどの銀行メインで行えるかを確認しておいた方が良いです。

例えば、SBI新生銀行は、海外居住になると外貨預金の売買などが電話のみでないとできなかったり、国内銀行間の送金が海外送金扱いになり数千円になるなど、ネットで何もできなくなるのでかなり不便になりました。個人的には海外居住でも制限が比較的少なく使いやすい、ソニー銀行とSMBC信託銀行(旧シティバンク)の2つがおすすめです。取引制限がかからない国内居住のうちに、出国後に日本国内でメインで使うつもりの銀行にあらかじめ資金を移動しておくなどをしておきましょう。

No.23-IdeCoの種別変更

国民年金に任意加入をすると、海外転居をしてもIdeCoの掛金拠出の継続(継続投資)ができます。証券会社のカスタマーサポートに連絡をして下記を送ってもらいました。

- 「国民年金任意加入被保険者への変更」に必要な書類

- 「住所変更(海外へ)」に必要な書類

- 「被保険者種別変更手続き」に必要な書類※

※これは人によると思いますが、我が家は夫が会社を退職したことで、夫婦ともに厚生年金(第2号保険者/第3号保険者)から国民年金(第1号保険者)に切り変わった期間が発生したためその種別変更が先に必要だった。

海外転居するとIdeCoの所得控除のメリットはなくなりますが、運用益に対して日本の所得税不要のメリットはあるので夫婦ともに継続することにしました。また、それまでは会社員で23,000円/月の掛金までしかできませんでしたが、国民年金になり種別変更されたことから掛金68,000円/月までできるようになったので、夫婦とも掛金の額を上げることにもしました。

一方で、国民年金に任意加入しなかった場合や加入してもIdeCoへの掛金を継続しないことを選んだ場合は、証券会社に「資格喪失届」を提出し、運用指図者に区分を変更することなります。帰国まで新たな拠出(積み立て)はできなくなりますが、これまで積立した分を保有継続・運用することはできます。

まとめ

ということで今回は、我が家が家族留学の準備でしたこと、留学先決定~渡航編でした。改めて書くとやることがたくさんありますよね。次回はカナダ渡航後の手続きについてまとめてみたいと思います。